Lead with Empathy. Drive Strategic Impact.

Vacancy: Executive Director

About PILS

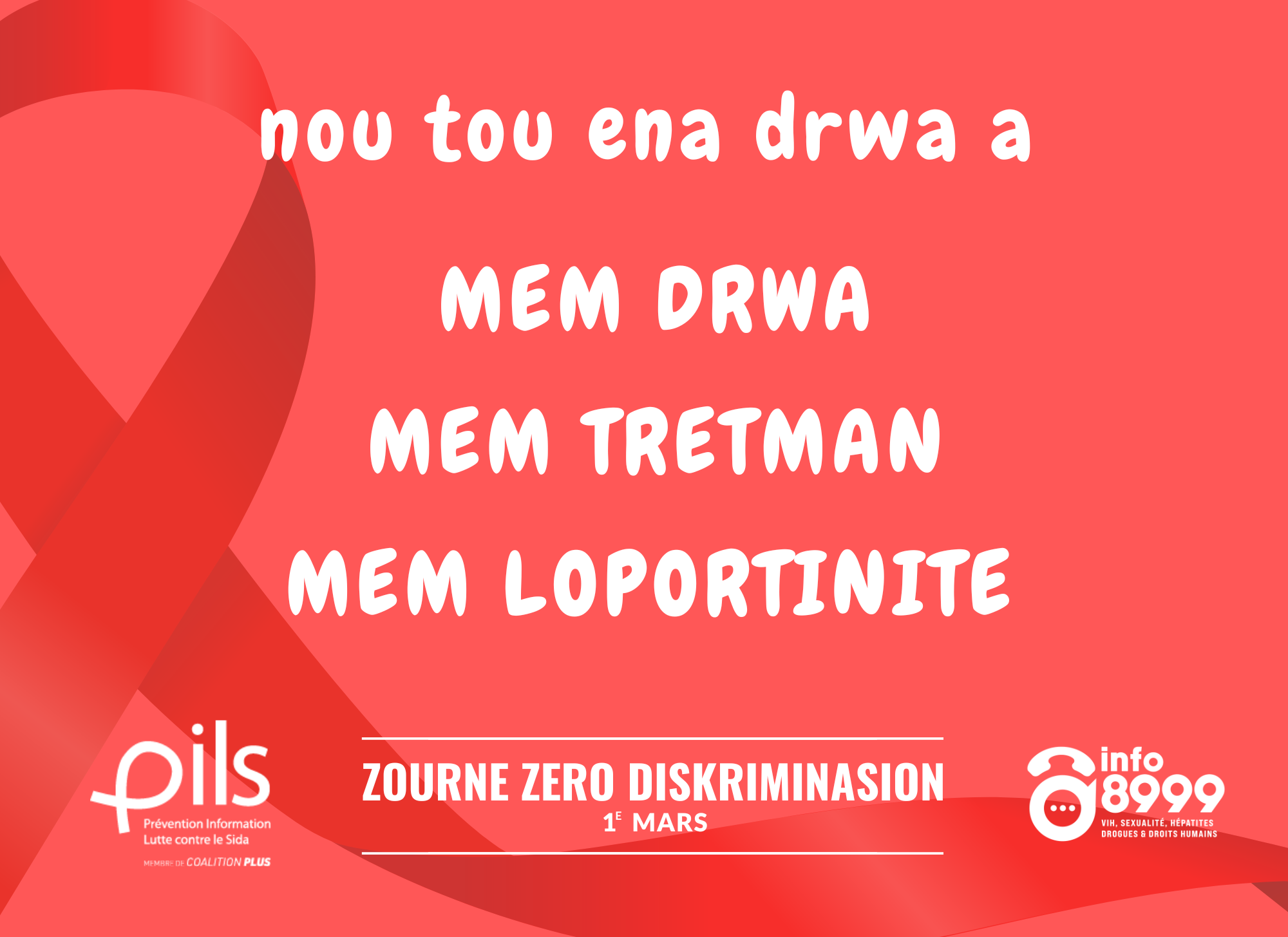

Prévention Information et Lutte contre le Sida (PILS) is a leading NGO based in Mauritius, championing health equity, human rights, and HIV/AIDS advocacy. Through inclusive, community-anchored programmes, PILS addresses national and regional challenges with compassion and bold leadership. Our mission is grounded in the lived realities of key populations and guided by the vision of a fairer, healthier society.

Role Overview

PILS is seeking a visionary and purpose-driven Executive Director to shape its strategic trajectory and foster regional collaboration across the Indian Ocean. The role demands a bold advocate who can catalyse systemic change, amplify programme impact, and cultivate enduring partnerships—with communities, public institutions, and global networks.

As Mauritius navigates emerging public health challenges, including urgent reforms in drug policy, we are looking for a leader ready to spearhead community-focused initiatives and sustained policy engagement.

Key Responsibilities

• Strategic Leadership – Design and deliver evidence-based strategies aligned with PILS’ mission, values, and regional commitments. 20%

• Advocacy – Lead public health and human rights advocacy, especially around drug policy reform, rooted in the experiences of affected communities. 10%

• Team Culture & HR Management – Foster an inclusive, empowering organisational culture for staff and volunteers. 30%

• Program Oversight – Ensure programmes are responsive, equitable, and reflective of real-world community needs. 15%

• Finance & Sustainability – Uphold PILS’ financial integrity and lead strategic resource mobilisation efforts. 15%

• Board Development – Strengthen collaborative governance with PILS’ Board of Directors. 10%

Ideal Candidate Profile

• Master’s degree in management, public health, or a related discipline

• Minimum of 5 years’ senior leadership experience in HIV/AIDS, public health, or the NGO sector

• At least 3 years managing teams, budgets, and programmes

• Sound knowledge of the Mauritian context in health, human rights, or community development (highly desirable)

• Fluency in English; proficiency in French and Mauritian Creole

• Digitally fluent, with experience using collaborative platforms

Key Competencies

• Deep commitment to equity, public health, and social justice

• Strategic thinking with empathetic leadership

• Excellent communication and stakeholder engagement skills

• Track record of working across cultures and with community-based organisations

• Understanding of regional dynamics across small island states

Compensation & Benefits

This role offers a unique leadership opportunity, along with:

• Competitive, experience-based remuneration

• Medical insurance coverage

• Private pension scheme

• Vehicle allowance

• Mobile and communications support

• Annual professional development budget

• A values-driven, collaborative work environment prioritising wellbeing and growth

How to Apply

Applicants are requested to submit the following in PDF format:

• Curriculum Vitae (CV)

• Cover letter detailing suitability for the role

Send applications to: recrutement@pils.mu

Deadline: 31 August 2025 by 15h00 MUT

PILS is an equal opportunity employer committed to fair, inclusive, and confidential recruitment. We welcome applicants of all backgrounds and do not discriminate based on race, gender identity, sexual orientation, disability, appearance, age, religion, or origin. All submissions will be handled with strict confidentiality.